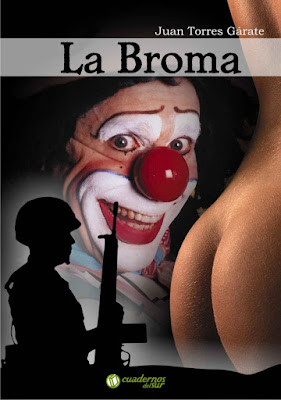

LA BROMA

Juan Torres Gárate

Cuadernos del Sur, 2006

193 pp

Edición agotada

Juan Torres

Gárate nació en Tacna (1947). Es docente egresado de la Universidad de San Agustín de

Arequipa, donde cursó estudios doctorales en educación y actualmente se

desempeña como profesor en la Facultad de Educación de la UNJBG.

En 1985 obtuvo

el 1º y 2º puesto en los “II Juegos Florales Municipales” organizado por la

Municipalidad de Tacna. En 1986 y 1988 ganó el 1º del mismo concurso. Fue

finalista de la IX y XII Bienal de Cuento “Premio Copé” en 1996 y 2002. En el

2005 obtuvo el Premio Nacional de Cuento “Horacio” XV Edición. Ganador de la XV

Bienal de Cuento “Premio Copé Internacional de Plata”, 2008. En el 2006 recibió

la Medalla “Francisco de Paula González Vigil”, otorgada por el INC – Tacna y

en el 2009 el Emblema Municipal, por el honorable Concejo Provincial de Tacna,

ambos reconocimientos al mérito de su trayectoria literaria.

Ha publicado

los libros de cuentos En busca del

comandante, Mojinete, 1986. El gato

de la abuela, Educa, 2000. La broma,

Cuadernos del Sur, 2006. Momposina,

Cuadernos del sur, 2007. Y la novela corta Gilda,

Cuadernos del sur, 2004.

Su obra se

encuentra publicada en revistas de literatura y arte como Parásito & huésped, El obsceno, Utopía y de ciencias sociales

como Pizarra, Paco Yunque y Avance. También ha publicado poesía y

ensayo.

En la contratapa del libro:

¿Cómo y por qué leer

los cuentos de Juan Torres Gárate? En primer lugar de acuerdo a una pragmática literaria y de

acuerdo también a nuestra propia experiencia, porque están bien escritos. El

lenguaje exuberante y fluido, la ironía y las técnicas depuradas que ha

empleado hacen de los cuentos de Torres Garate una lectura no sólo placentera

sino también liberadora de muchos prejuicios y lugares comunes. La lectura de

estos cuentos, por lo menos en nuestro caso, ha llenado plenamente nuestras

expectativas ideológicas. En segundo lugar, debemos leer los cuentos de Torres

Garate porque permiten «sopesar y reflexionar» muchos aspectos de la

problemática humana: niñez, adultez, ancianidad, bastardía, egoísmo, amor,

odio, etc. Son cuentos que, para utilizar palabras de Harold Bloom, nos

devuelven la «otredad» que en muchos de los casos es la de uno mismo. Asimismo,

afianzan nuestro nivel ético en cuanto aprobar o desaprobar, amar u odiar,

ciertos hechos, ciertas acciones. La lectura de estos cuentos nos permiten

ampliar nuestro mundo, vivir hechos y circunstancias, aunque sea mientras dure

la lectura, en un tiempo perfecto: el de Pacheco Céspedes, siendo uno más en

ese barrio prodigioso, acompañando a los «Dragones de Pacheco» en sus

travesuras, temores, penas y alegrías.

Saúl

Domínguez Agüero

«La broma», es un bello libro de

cuentos preñado de una diversidad temática, donde el autor libera

su pluma, rompiendo el silencio del barrio donde vive y procrea la palabra en busca

del genio creador de los relatos

más inverosímiles, que nos atrapa con el

deleite incontrolable de leerlos sin detenernos, de un solo tirón, y aún

después pareciera que siguiéramos escuchando

un leve rumor que nos conmociona

y se apodera de nuestro pensamiento, una

imagen, un suceso, hasta la candorosa malicia o la ironía, que el autor domina

con suma habilidad, para mantener en

suspenso y deleitar al lector.

Guillermo Quintanilla Toledo

Ludwig Feuerbach y Rosita Mamani

Juan Torres Gárate

Y aunque ustedes no me crean, terminé robándome

el libro. Les digo a ellos que me escuchan absortos, que han dejado de

escribir, colocado los lapiceros sobre las carpetas, sacado los audífonos de

los walkmans, cruzado las manos, centrado la atención en lo que acabo de

subrayar levantando la voz, insistiendo, Me lo robé. Así de simple.

Y es que, Rosita, cómo explicarles mi pasión por

ese libro desde el momento en que tú lo sacaste del estante y me lo llevaste

hasta la mesa donde, después de mirar tus hermosas piernas subidas a la

escalera enana, yo agonizaba de pasión y No sé si iba todos los días, les sigo

diciendo, por el libro o por ti. Estallan en una carcajada, Más por ella

seguramente, se escucha una voz al fondo del salón, y la risa se ensancha. Cómo

explicarles, Rosita, que desde que me instalé definitivamente en el puerto, me

hice cargo del trabajo (el quinto grado en una escuelita de primaria ubicada en

la Avenida Lino Urquieta, el quinto grado de la vespertina colmado de

trabajadoras y de empleadas del hogar donde dicté mi primera clase: las partes

de la vaca, después de haber concluido siete años de estudios en una Facultad

de Educación y de creerme, además, un genio incomprendido, perdido

inexorablemente en los vericuetos de las modernas corrientes pedagógicas que

nada tenían que ver con la vaca ni con las empleadas del hogar), me haciné en

el segundo piso de una modesta casa de pensión, en un cuartucho que después se

haría famoso con el nombre de "La pocilga del profe", que sólo tenía

un pequeño ventanuco que daba al mar que no se veía porque lo habían horadado,

a propósito, cerca del techo, adonde yo no llegaba ni subido a la cama, que era

una especie de bendición en el invierno pero un trozo del infierno en los

veranos, y donde, Rosita, debía hacerse todo de costado pues la cama entraba

sólo al través, y la mesita y la maleta y los libros tirados por todos lados

también en sesgo como acomodándose a una geometría impuesta por la necesidad, ¿Todo de costado, profe?, otra vez la voz del

fondo, y nuevamente la risa, cómo explicarles, te decía, que a pesar de las

incomodidades, del genio destemplado de la vieja dueña de la pensión, de su

hija que deambulaba coqueta y rijosa por la casa de arriba a abajo en un

shorcito escandaloso amotinando a los inquilinos con su estela de perfume

barato, de la lora que la vieja colgaba en una jaula cerca a la puerta de mi

cuarto a las cinco de la mañana, lora de mierda que hablaba todo el día, de las

borracheras de los inquilinos que vivían a mis costados y de los escándalos que

armaban las dos polillas que alquilaban en el tercer piso, a pesar de todo,

Rosita, era feliz por aquella época.

Entonces llegué, les sigo diciendo, y no más

instalarme en un hotel de mala muerte, en una habitación de camas múltiples,

salí a caminar por el puerto. Me sentí eufórico recorriendo sus estrechas

calles mientras un perfume de mariscos asciende del mar y me arrebola el rostro

aún no acostumbrado a la agresión salobre del viento que terminará curtiéndome

la piel, azogándome los ojos cuando el sol de la canícula desnude su enfado

sobre mi cuerpo tirado en la orilla, contemplando, por entre la reverberación

deformante del calor, un encaje de espuma que barre la arena y cubre las rocas donde agitadas cabelleras de algas son

peinadas por el agua y el viento, y un festín de gaviotas que danza y pía y

levanta vuelo y me distrae de la inmensidad azul donde, a lo lejos, se recortan

pequeñas embarcaciones y aquí, donde me abraso, cuerpos desnudos de mujeres

esbeltas me traen el recuerdo del tuyo que todavía no existe, Rosita. Recorro

el puerto con un entusiasmo renovado de adolescente ingenuo, subo y bajo por

sus callejuelas recientemente asfaltadas, me detengo para contemplar sus

pequeñas casas de madera y calamina casi todas con un alto porche sobre la

calle, con sus balaustradas y sus minúsculas graderías desgastadas por la

carcoma, me detengo en la placita de la Capitanía y camino hacia el muelle

viejo y un perfume de laurel me persigue mientras me adentro en el mar sobre la

inconsistencia de un tabladillo que bailotea sobre pilotes de fierro y llego

hasta el borde del abismo donde una farola de tenue rojo me detiene y aspiro el

aroma del mar cálido y sensual aun en el invierno, me detengo y veo la glorieta

solitaria, adonde, Rosita, después de mi primera clase en la escuelita de la

vespertina me llevó una alumna que se sentaba en la primera fila y que me guiñó

un ojo apenas ingresé al salón de clase como sospechando que estaba nervioso y

que no sabía qué hacer con ellas ni con las partes de la vaca, De seguro que no

conoce el puerto, profe, me dijo ella de apenas dieciséis añitos, morenita, con

una cinta roja que le sujetaba el cabello lacio, con unos labios rojos recién

pintados, un vestidito de percal y sus zapatitos de taco de charol, No, llegué

recién ayer, le digo, mientras la contemplo de arriba a abajo, mientras calculo

el tamaño de su osadía, la generosidad de su cuerpo cubierto por una tela

barata, Lo acompaño profe, dice, vayamos al muelle que es lo mejor del puerto.

Caminamos un largo trecho de bajada hasta llegar al puerto y adentrarnos en el

muelle viejo, Vamos a la glorieta, dice, desde allí se lo contempla mejor. Nos

acodamos en la balaustrada y ella me lo enseña con detalles. Después habla de

sí: trabaja en una conservera eviscerando pescado, ahora me explico su pesado

olor a pesar del perfume, vive sola pero mantiene y educa a un hermanito menor

huérfano como ella, me cuenta sus planes, abre su cartera, me invita un chicle

de menta, habla de la muerte de sus padres y de la miseria de su vida, se seca

una lágrima, mientras que bajo la glorieta el mar bailotea por entre las rocas

y de vez en cuando, cuando se encabrita, una lluvia salina asciende hasta

nosotros que estamos ya muy juntos y yo consternado de pena que la abrazo, cojo

sus manos marchitas cubiertas de escamas y ella que me besa con un beso experto

pero lleno de angustia y yo que siento su sabor a cebolla y a ajos a pesar de

la menta.

Y ése, Rosita, fue mi primer amor, el amor de

Inés, aunque hoy, al paso de los años, no estoy seguro de que fuera su

verdadero nombre. Ahora lo sabes. Pero a ellos no se lo cuento, ni pensarlo,

porque siguen atentos y están más bien preocupados por el destino del libro de

Feuerbach que me lo robé sin atenuantes. Mientras tanto sigo recorriendo el

puerto y ahora doy con la plaza y con su iglesia: vieja embarcación varada por

la tormenta y que ha quedado tirada sobre un promontorio, desolada, sobre esta

desolación más grande aún sin árboles ni pileta ornamental, apenas unas bancas

que la limitan y más allá un cine del Oeste como en las películas de

pistoleros, con su marquesina elemental y mortecina. Sigo recorriendo el puerto

y por fin, porque allí nos conocimos, Rosita, la placita Mariscal Nieto con el

busto del héroe en el centro y un jardín donde abundan las cucardas, los

laureles y las acacias, cercado por bajas rejas de metal y un puñado de bancas

donde los hombres de mar, estibadores y pescadores, suelen descansar, fumar y

charlar todas las horas y días del año, y, en torno a ella, el mercado, la

Municipalidad, la oficina de correos, el

paradero de colectivos a Ciudad Nueva, la placita, que era como el

corazón del puerto y desde donde se abría al mar vía la calzada del Terminal

Marítimo, vía el caminito hacia el varadero, el pasaje hacia la Plaza Mayor,

vía sus largas calles hacia los pueblos jóvenes encaramados sobre los

cerros.

Pero ahora que recuerdo bien, no fue

precisamente en la placita Mariscal Nieto donde te conocí sino más bien en la

Biblioteca Municipal, ubicada en los bajos del edificio del Concejo, que está

frente a la plaza, y donde tú trabajabas como bibliotecaria compartiendo esa

precaria oficinita con los yanquis del Cuerpo de Paz. Sin embargo, bien pudo

ser allí porque una vez que dejé el hotel y me instalé en la casa de pensión

salía desesperado todas las mañanas a deambular por el puerto ya que era

imposible permanecer en casa después del desayuno: la lora no me dejaba

concentrar cuando pretendía leer, escribir, pensar, ya que cloqueaba, se

paseaba por el palo de la jaula, silbaba, gritaba, armaba escándalo cuando la

hija comenzaba a subir y bajar por las escaleras con su shorcito minúsculo y su

perfume rijoso en un viaje maniático que no tenía cuándo acabar, cuando las

polillitas del tercer piso se sentaban en el balcón y mostraban sus encantos a

la caza de clientes, cuando el más borracho de mis vecinos llegaba de altamar

borracho como una cuba y si alcanzaba a subir las gradas se llegaba gateando

hasta la jaula de la lora, se

arrodillaba y le decía Mi palomita, mi Espíritu Santo aquí me tienes, mi

palomita, sano y salvo, y él de rodillas, las manos juntas elevadas al cielo de

la lora que se protegía encaramada en lo más alto de la jaula mirando al

borracho con ojos azogados, irónicos, incrédulos y luego comenzaba a reírse a

carcajadas extendiendo las alas, haciendo aspavientos que dejaban un reguero de

plumas, de cogollos de lechuga y de agua derramada con la que el borracho se

persignaba y agradecía mientras que la lora, ya casi ahogada por la risa, le

decía Dios, Dios, Dios, en tanto que el otro, el borrachito madrugador y

resaqueado desde su cuarto protestaba con voz aguardentosa ¿Quién es Dios,

carajo? ¡Yo soy Dios, carajo!, y la vieja que salía disparada de la cocina para

parar el lío y yo que también salía disparado para calmar mi desazón

recorriendo el puerto, Rosita, yendo hacia el mar a contemplar el movimiento

sensual del agua con sus bolicheras y falúas, con sus buques de gran calado

descargando petróleo o acoderados en los modernos muelles servidos por grúas,

cargadores frontales, tractores, fajas transportadoras y cientos de hombres

obstinados en traje de faena, y los alcatraces y las gaviotas y los frisos de

espuma y el cielo azul celeste y el sol sobre el viejo muelle y la glorieta y

el varadero con sus largas tendidas de pescado fresco de pulpos y calamares y

mariscos, y el perfume de profundidades insondables y el olor a yodo en los

erizos y en el piure y en las jaibas, como arriates de rosas rojas perladas de

rocío y alhucema, y yo que asciendo complacido y calmo desde la orilla mareado

por el olor y por el paisaje y me llego hasta la Plaza Mariscal Nieto desde

donde te contemplo absorto, a través de una ventana, subida a una escalera

enana y un libro entre tus manos.

Fue así como conocí la Biblioteca Municipal, les

digo a ellos que aún me siguen con atención y nuevamente la voz del fondo ¿La

biblioteca o a Rosita, profe? La biblioteca, digo, y donde entré en contacto

con Ludwig Feuerbach, pero ya no me

creen por el murmullo de insatisfacción que percibo ahora también en las filas

de adelante, entonces sigo Bueno, también a Rosita, claro, por qué no, y

entonces Ahaaaaaa..., Rosita, y ahora hechas las pases continúo Una sala

pequeñita, jóvenes, con sólo tres altos estantes de madera abarrotados de

libros viejos que llegaban hasta los frisos del techo, una larga mesa de

madera, dos bancas y una que otra silla,

y en la esquina del fondo un pequeño escritorio hasta donde fui nervioso

cuando entré por primera vez, Rosita, y donde tú me recibiste con un esbozo de

sonrisa, unos grandes ojos color caramelo y unos senos que pugnaban por

destrozar los botones de tu blusa de organdí, Sólo para la sala, dijiste, y tu

voz que sonó a coro de ángeles confundido con el canto gregoriano de algún

buque haciéndose a la mar, y yo que comencé a recorrer los estantes, ávido de

lectura y de soledad, encontrándome entonces con raros ejemplares con títulos y

autores que sólo conocía de oídas en los labios de presumidos profesores

universitarios, sacando y dejando los libros que vibran de emoción en mis manos

con el perfume marchito de sus hojas pálidas, resecadas por el tiempo que

desvae nombres y títulos, carcomidos por las polillas, manchados por la

humedad, rescatados de algún conato de incendio de algún oscuro desván, tétrico

rincón que, No obstante, jóvenes, mantenían atesorados tanta belleza, tanta

verdad, les digo, Rosita, para que me sigan prestando atención, para justificar

también en parte el escandaloso robo de ese libro, La Esencia del Cristianismo,

primera edición de 1941 de la editorial Claridad, que me marcó desde que leí en

su primera página la dedicatoria de un tal doctor Salinas, A la juventud

estudiosa del puerto, Ilo, mayo 26 de 1970, con indeleble tinta líquida azul,

desde que con ojos ansiosos recorrí el índice y ya quería leerlo todo y tú,

Rosita, que me mirabas de reojo como sospechando alguna oscura maldad,

intuyendo malhadadamente un no sabías qué, que me hacía sospechoso a tus

desacostumbrados ojos recelosos de mí y que marcó el inicio de un breve pero

volcánico romance, les digo a ellos en cuyos rostros leo claras muestras de

interés, un romance extraño, Rosita, esto se los digo quizá con ingenuidad para

mantenerlos atentos, aunque tú sabes que también es cierto porque desde que te

conocí me convertí en el más asiduo concurrente a la biblioteca aunque, a decir

verdad, era el único que la frecuentaba por las mañanas ya que por las tardes y

las noches se llenaba de estudiantes, y, además, por mi trabajo, un romance que

comenzó como jugando luego que los yanquis del Cuerpo de Paz fueron expulsados

del país y nos dejaron la biblioteca para nosotros dos que, como jugando, nos

citábamos sin citarnos a las nueve de la mañana de todos los días, y yo que

sacaba a Ludwig Feuerbach y tú que te sentabas al escritorio y luego, con

cualquier pretexto, te subías a la escalera enana para mostrarme tus hermosas

piernas y sacar un libro que no necesitabas y yo tampoco había pedido, hasta

que del libro de Feuerbach que fichaba con esmero, de las uñas que te pintabas

de escarlata, de los periódicos que ojeabas, de los tapetes que bordabas

pasamos a la conversación amistosa porque nadie nunca entraba a esa biblioteca

por las mañanas, que fue el refugio para mi desamparo del principio y el

azoramiento que sentía cada vez que entraba a clases para hablar de Grau y de

las enfermedades transmitidas por las moscas, los efectos de la carencia de la

vitamina D, y soportar el ruego de los ojos de Inés que quería llevarme todas

las noches a la glorieta, y yo que ya no quería porque no podía demorarme ni un

minuto al salir de clases a riesgo de encontrar una polilla echada en mi cama,

leyendo uno de mis libros sin saber nunca cómo conseguía abrir la puerta de mi

cuarto y que no lograba echar a tiempo porque después de todo no estaba nada

mal; refugio por las mañanas incluso cuando Dios no estaba borracho y se

acercaba a la jaula de la lora, que ya me había quitado el sueño a las cinco de

la mañana, y le preguntaba ¿Cómo está mi lorita?, y la lora emplumada,

agazapada en la parte superior le gritaba Borracho, borracho, borracho, y el

borrachito del cuarto de al lado ¿Quién es borracho, carajo? ¡Yo soy el

borracho, carajo!; refugio por las mañanas cuando aún no había amanecido y la

hija de la dueña me tocaba la puerta para pedirme una pastilla para el dolor de

cabeza, vestida o desvestida, con una bata transparente mostrándome sus

encantos sin pudor alguno y yo que me ruborizaba y ella que se moría por entrar

pero que no lo hacía porque invariablemente me encontraba ocupado con las

polillas y hasta con Inés, Rosita, claro que esto no se lo digo ni a ellos

tampoco porque qué podrían pensar, pero a quien me fue imposible rechazar una

noche que la echaron de su cuarto por insolvente cuando la crisis de la pesca;

refugio por las mañanas, al encontrarme contigo, Rosita, en esa biblioteca que

fue saqueada por mi curiosidad, ofendida por mi atrevimiento no sólo por el

libro de Feuerbach que empecé llevándomelo a mi pocilga para continuar su

lectura por las noches sino porque, no sé a quién echarle la culpa, se

convirtió en nuestro pecaminoso nido de amor, que comenzó con un beso detrás de

la puerta y al que siguió un encendido romance a espaldas del estante que

dividía la biblioteca de la oficinita de los yanquis del Cuerpo de Paz que

habían sido expulsados del país, en el suelo, entre rumas de periódicos donde,

con un miedo primitivo, después de cerrar la puerta y la ventana terminamos

haciendo el amor luego que tú te despojaste de la blusa de organdí y vi por

primera vez tus inmensos senos firmes mientras el amarillento sol, tras la

vidriería de la ventana, te daba un rostro de flor en tanto que mi cuerpo se

adhería el tuyo como en un ritual antiguo y un vaivén lento de espuma con una

tierna blandura de gruta, que aprisionaba mi deseo y mi soledad con una

consistencia de nácar. Una salita pequeña, jóvenes, con tres altos estantes de

madera abarrotados de libros hasta los frisos del techo donde encontré aquéllos

que ya les he citado y que no obstante, insisto, sobre todo el de Ludwig

Feuerbach que terminé llevándomelo porque me era imposible resistir la

tentación de subrayarlo todo luego de ficharlo a medias en la biblioteca,

interrumpido solamente por los besos, las caricias de Rosita y los aterrizajes forzosos

en el suelo cubierto de periódicos.

Y ustedes se preguntarán por qué ese interés

especial en el de Feuerbach, les digo a ellos, Rosita, cada vez más interesados

en ti, en nuestro romance tejido de lascivia, en la oficinita de los yanquis

expulsados convertida de pronto en hemeroteca, cada vez más ansiosos, miradas

concupiscentes que interrogan más preocupados en la turgencia de tus senos y el

movimiento ondulante de tu cuerpo de caracola, Porque en él, les digo

levantando la voz, encontré aquello que no pude en otros libros: el carácter

patológico de la religión y la exacta diferencia entre el cristianismo y el

paganismo, que no pude hallar en otros libros, insisto, y porque además es el

tema que hoy nos convoca, estimados discípulos, y la asignación de la siguiente

semana: el problema de la alienación y de la enajenación. Pero ahora, Rosita,

noto en ellos huellas de desasosiego y de un torvo malestar que procuro atenuar

insistiendo en nuestro amor, que se estaba convirtiendo en rutina a pesar de

los sobresaltos por el temor de que nos sorprendieran sacándote la blusita de

organdí, colocando mis pantalones entre los libros, detrás de los estantes,

destrozando los periódicos mientras se oían ruidos de pasos, las bravatas de

los pescadores, el vuelo rasante de las gaviotas que removían los aleros del

viejo edificio y el perfume del laurel y de las acacias que penetraba por

debajo de la puerta y los susurros de tu voz unida siempre al canto gregoriano

de algún barco haciéndose a la mar; convirtiéndose en una rutina a pesar de

todo y del esfuerzo enorme que me costaba luego separarme de ti para irme a mi

pocilga con una tembladera de piernas que reponía en la siesta después del

almuerzo, siempre y cuando la lora se mantuviese quieta, los borrachitos en

alta mar, las polillas ocupadas con sus clientes en el tercer piso de la casa

de alquiler, y la rijosa hijita de la dueña con un dolor de cabeza de los mil

demonios tirada en su cama hasta el amanecer, hasta la hora en que desnuda me

tocaba la puerta para pedirme una pastilla; convirtiéndose en una rutina,

Rosita, la cena y las clases de la vespertina en esa escuelita donde me

esperaba Inés ya no en el salón de clase sino en la esquina, suplicándome que

la llevara a la glorieta, invitándome pastillas de menta y después a mi pocilga

porque no tenía donde pasar la noche, amenazándome con contarle a la Directora

de la escuelita, y yo que entraba perturbado con ella a mi costado despertando

sospechas por el tamaño de su osadía, de su conocido cuerpo oliendo a perfume barato,

su ropita de percal, de sus maltrechos zapatitos de charol y sus rojas cintitas

sujetando sus cabellos lacios renegridos de sus dieciséis añitos, y yo que

dejaba a Feuerbach lleno de fichas sobre el pupitre y comenzaba ahora con los

centros mineros más importantes del país para pasar luego a las propiedades y

beneficios de la leche materna, en seguida a los insectos característicos del

puerto y terminar con una alabanza al gobierno de turno, que no tenía nada que

ver con los siete años que me había pasado en la universidad repasando y

memorizando las corrientes pedagógicas contemporáneas y los modernos tratados

de pedagogía comparada, y que en absoluto me ayudaban a solucionar los

problemas dentro ni fuera de clase; convirtiéndose en una rutina, Rosita,

cuando a la medianoche, a la luz de una lamparita, en mi pocilga, seguía

leyendo a Feuerbach pensando en ti, en que me estaba enamorando de ti, en que

tenía necesidad de ti sin saber nada en absoluto de tu vida, Rosita, soñando

contigo, en la experiencia de tus besos, el movimiento ondulante del mar en tus

caderas, en la exhalación del perfume de algas de tus axilas, y en esa gruta a

la que me acercaste por primera vez y que tenía el olor de los mariscos

frescos, la textura de musgos húmedos y el sabor de la miel añeja,

embriagándome con esa soledad que venía de antiguo; convirtiéndose en una

rutina hasta que una noche en que suspendieron las clases, y apenas me deshice

de Inés, fui a la biblioteca para que aplacaras mi tristeza, amándonos ahora en

la oscuridad, pero llegué tarde, cuando estabas echándole cerrojo a la puerta y

yo decidí por la sorpresa aguardándote en el parque, detrás del busto del

héroe, confundiéndome con la tenue luz de los faroles, el perfume del laurel y

las acacias, decidiendo por la sorpresa de cogerte por detrás, tapándote los

ojos, preguntándote mi nombre con la voz enronquecida de las olas en los

arrecifes, sin pensar que la sorpresa me la darías tú quedándote en la puerta

que acababas de cerrar, mirando impaciente hacia la noche, reacomodándote el

cabello, repintando tus labios carmesí hasta que llegó él y te tomó en sus

brazos, te besó, te cargó con una fuerza de oso, te rodeó la cintura y se

fueron caminando por la larga vía que lleva hacia los pueblos jóvenes del

puerto encaramados sobre los cerros.

Esto naturalmente no se lo cuento a ellos,

Rosita, sólo les digo que cansado de esa rutina y porque ya había terminado de

fichar y rayar a Feuerbach hasta la saciedad, al extremo de no poder distinguir

con claridad lo fundamental de lo accesorio, decidí quedármelo porque, les

pregunto, Quién más lo iría a leer en ese pueblo de pescadores y de estudiantes

derrengados y bulliciosos que cada tarde, cada noche abarrotaban la biblioteca

en busca de enciclopedias y de libracos de dos por medio, importunando a una

bibliotecaria medio ignorante, medio huachafa, pechugoncita, ociosa... ¿Qué

pasó, profe?, ¿qué pasó..?, preguntan ahora en coro, sorprendidos, Nada, digo,

simplemente que me parece justificado haberme robado ese libro que era como una

perla en un basural de hojas apolilladas, desvaídas, enmohecidas, ese libro que

de pronto iba a servir de soporte, de nivelador de algún estante cojo o, en el

mejor de los casos, de cabecera de algún otro desquiciado amor furtivo tirado

por el suelo junto a los periódicos que cubrían, Rosita, el piso de la

oficinita que compartías con los yanquis

del Cuerpo de Paz que habían sido expulsados del país, No me parece correcto,

profe, de pronto se alza una protesta que viene nuevamente de atrás, A mí tampoco,

ahora la voz de adelante, No era lo correcto, la voz muy cerca del atril de

donde les cuento, Pudo fotocopiarlo y devolverlo, profe, No seas zonza, pues,

en la edad de piedra no había fotocopiadoras, risas, risas, Huuuuuy, profe, y

luego el desconcierto de voces que se cruzan, que discrepan, asienten, hasta

que, de pronto, otra voz ¿Y Rosita, profe?

Síííííííí..., otros estudiantes a quienes seguramente Ludwig Feuerbach y

La Esencia del Cristianismo les llega altamente, Bueno, digo, no la volví a ver

más, Nooooo... un coro de voces, Pero, agrego con renovados esfuerzos, veinte

años después... Huuuuy, profe, nosotros aún no habíamos nacido, Probablemente

ni en proyecto, digo y continúo, regresé al puerto para resarcirme de ese robo,

de ese atentado de lesa cultura, regresé, pero no para devolver el libro que

guardo en mi biblioteca como un recuerdo de mis años de juventud que me traen a

la memoria mis inicios como maestro en esa escuelita vespertina de la Avenida

Lino Urquieta y de la primera clase hablando de las partes de la vaca a las

empleaditas del hogar, de Inés, de quien sigo dudando de que fuera su verdadero

nombre, de la casa de pensión y de la lora y de Dios y de los borrachitos y de

las polillas que se metían a mi pocilga, de la hija desnuda de la dueña y sus

dolores de cabeza y de ti, inolvidable Rosita, ahora que precisamente el

automóvil que me conduce al puerto supera la última curva de la pendiente y

distingo nítidamente, como hace veinte años, la inmensidad del mar, la

festonada espuma contra los arrecifes, y luego el puerto con su bandada de

gaviotas y bolicheras, y yo que aspiro el aire salobre del mar mientras atenazo

diez ejemplares del libro que acaban de publicarme en la capital, de mi libro,

Rosita, como tú querías que fuera, para obsequiarlo a la Biblioteca Municipal

con mi orgullosa dedicatoria, A la juventud estudiosa del puerto, Ilo, agosto

28 de 1995, para entregártelos a ti precisamente con una sonrisa de felicidad,

porque, a pesar de todo, profe, lo esperé siempre, para aclarar el

malentendido, subida a la escalera enana para mostrarle mis hermosas piernas,

apoyada en la ventana contemplando las gaviotas que rozaban los aleros del

viejo edificio, aspirando el perfume del laurel y de las acacias, pensando que

usted regresaría algún día para devolverme el libro de Feuerbach sin sospechar

que yo moriría la víspera de su llegada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario